○香南市廃棄物の減量及び適正処理に関する規則

平成18年3月1日

規則第104号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 廃棄物減量等推進審議会(第2条・第3条)

第3章 廃棄物の減量(第4条―第8条)

第4章 廃棄物の適正な処理(第9条―第29条)

第5章 産業廃棄物(第30条)

第6章 一時保管施設(第31条・第31条の2)

第7章 雑則(第32条―第35条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、香南市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成18年香南市条例第136号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 廃棄物減量等推進審議会

(会長及び副会長)

第2条 廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、意見の陳述、説明その他の必要な協力を求めることができる。

第3章 廃棄物の減量

(事業用大規模建築物)

第4条 条例第14条に規定する事業の用に供する大規模な建築物で規則で定めるもの(以下「事業用大規模建築物」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 事業の用に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上である建築物

(2) 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗

(減量計画書の作成及び届出)

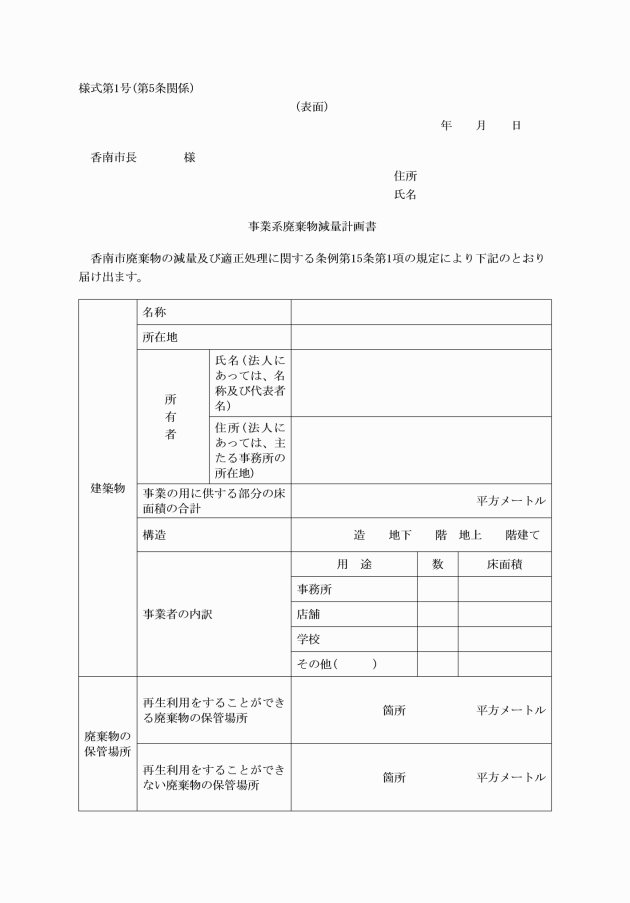

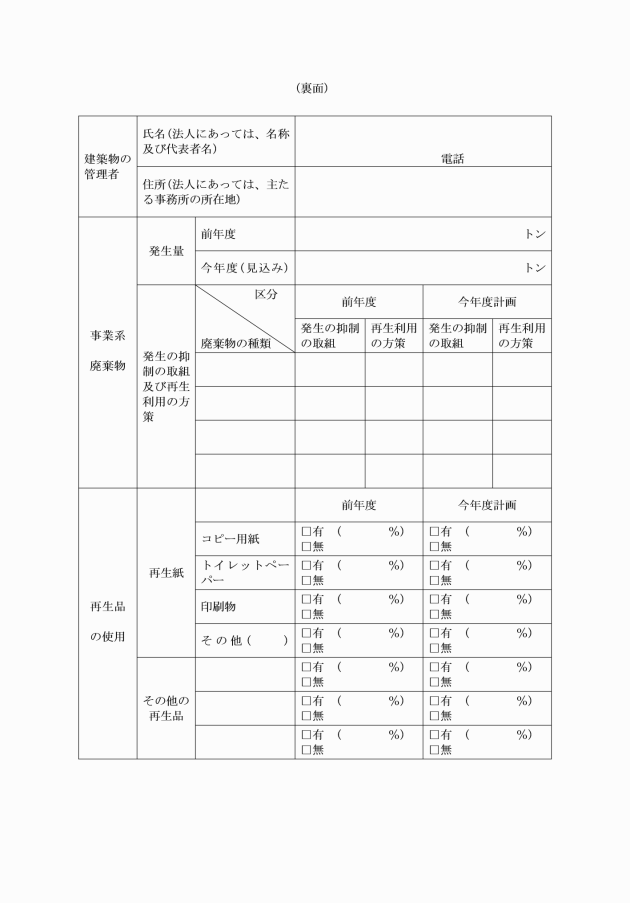

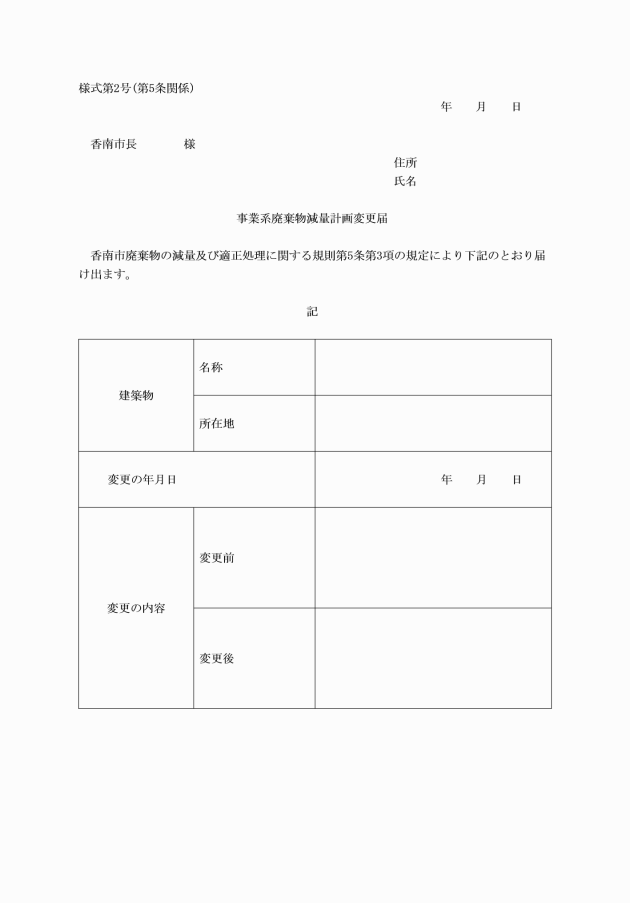

第5条 事業用大規模建築物の所有者は、毎年3月31日までに、その年の4月1日から翌年の3月31日までの期間について条例第15条第1項に規定する減量計画(以下「減量計画」という。)を作成し、市長に届け出なければならない。

2 減量計画は、事業系廃棄物減量計画書(様式第1号)に必要な事項を記載することにより作成するものとする。

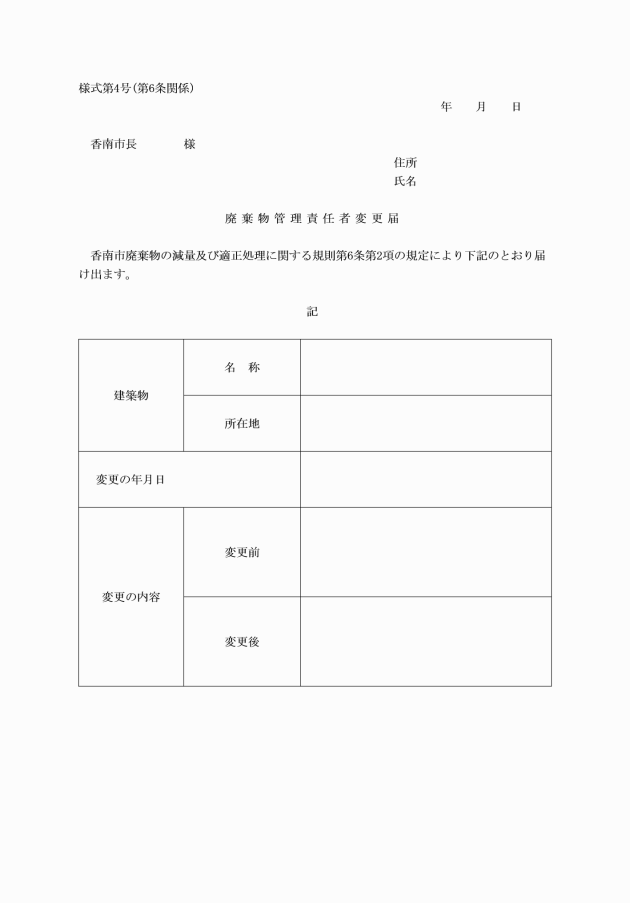

(廃棄物管理責任者の選任及び届出)

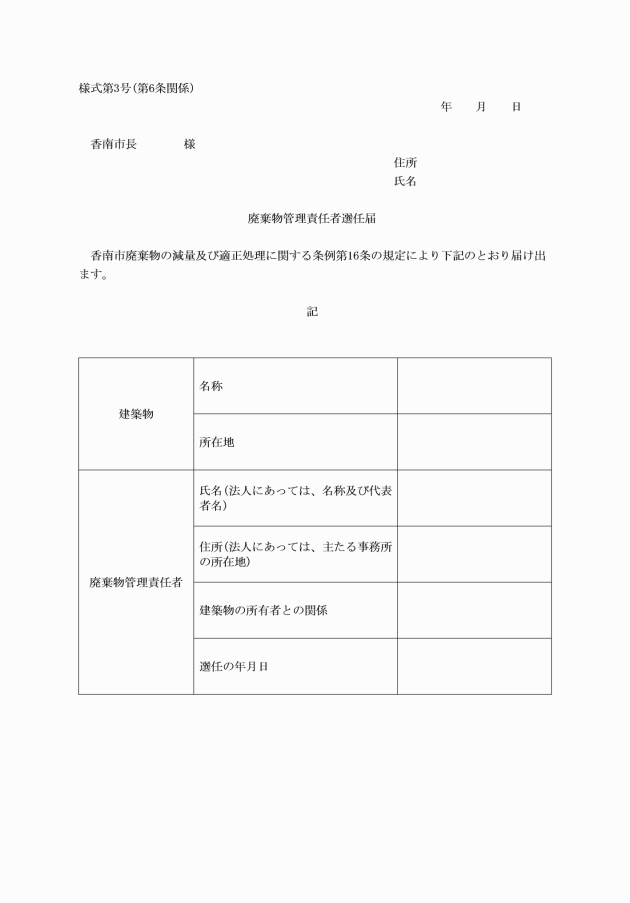

第6条 事業用大規模建築物の所有者は、当該事業用大規模建築物の全部又は一部が事業の用に供された日から30日以内に、当該事業用大規模建築物の管理について責任を有する者のうちから廃棄物管理責任者を選任し、当該選任の日から10日以内に、廃棄物管理責任者選任届(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

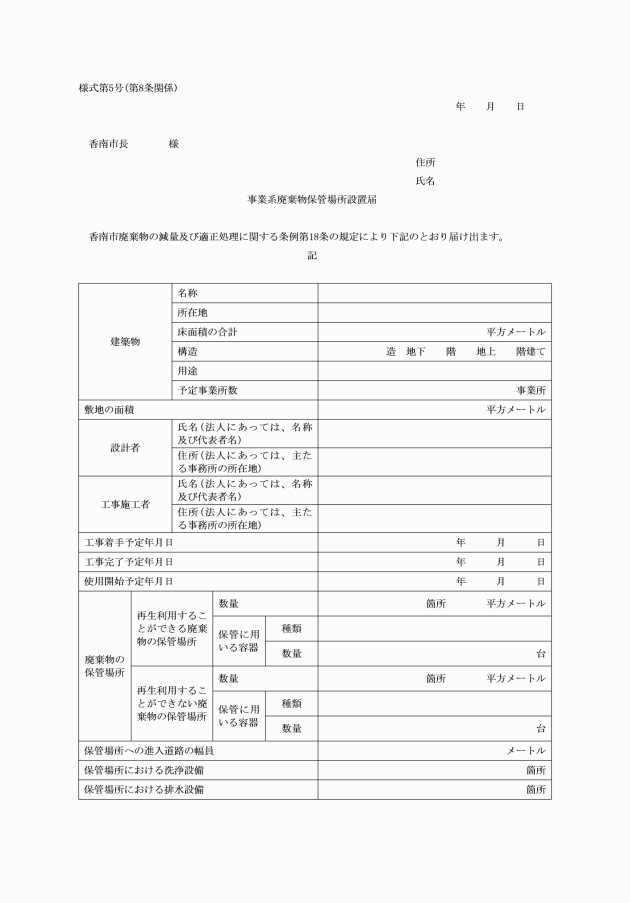

(事業系廃棄物の保管場所を設置しなければならない者)

第7条 条例第18条第2項に規定する事業用大規模建築物建築主は、新築(建築物の床面積を変更し、又は既存の建築物の全部若しくは一部の用途を変更することにより事業用大規模建築物とすることを含む。以下同じ。)、増築、改築又は移転をしようとする者で、当該新築、増築、改築又は移転により生じ、又は増加する事業の用に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上であるものとする。

(1) 事業用大規模建築物の付近見取図

(2) 保管場所に係る位置図、平面図及び立面図

第4章 廃棄物の適正な処理

(一般廃棄物処理計画の告示)

第9条 条例第20条の規定により告示する事項は、基本計画の実施に必要な各年度の事業について定める実施計画とする。

(一般廃棄物の処理の委託)

第10条 市長は、条例第21条第1項に規定する業務を市町村以外の者に委託することができる。

2 市町村以外の者に委託する場合の基準は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第4条に定める委託の基準を遵守しなければならない。

(委託の条件)

第12条 一般廃棄物の収集運搬の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、委託業務を遂行するために次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 香南市(以下「市」という。)の定める収集計画に基づいて本人及び作業員は、常時その業務に従事し、担当地区内の可燃ごみは週2回、資源ごみのうち金属、缶、ビン類は月1回、紙類、布類は月2回、ペットボトル、プラスチック製容器包装は毎週とし、必ず収集しなければならない。

(2) 計画は、市民の要望その他の理由等により、多少変更することがあるが、収集世帯に著しい変化がない限り、当初の契約に基づいて、その計画に従って収集しなければならない。

(3) 天災その他の災害でやむを得ないと市長が認めた場合以外は、収集を中止してはいけない。市長の承認を得て中止した場合でも直近の代替日に実施し、可燃ごみは週2回、資源ごみのうち金属、缶、ビン類は月1回、紙類、布類は月2回、ペットボトル、プラスチック製容器包装は毎週の収集を確保するように努めなければならない。

(4) 収集車の故障若しくは検査又は作業員の疾病、負傷等により収集できないときは、代車又は代人をもって充て、収集計画に支障のないよう直ちに配置しなければならない。

(5) 収集車は、対人対物保険に加入し、常時使用する作業員には、労働保険に加入させなければならない。

(6) 収集車は、廃棄物が飛散又は流出しないよう覆蓋車、パッカー車又はコンテナ式のものとし、収集運搬による騒音、振動、悪臭公害等生活の保全上支障のない設備とし、使用後は、洗車して常に清潔を保持しなければならない。

(7) 運搬中又は収集後、ごみ集積所にごみが飛散している場合は、その都度清掃しなければならない。

(8) 収集車には清掃用のほうき、ちり取り及びスコップ等の器具を備え付けなければならない。

(9) 収集時間その他環境衛生上、市長が必要と認め指示する事項を遵守しなければならない。

(委託契約)

第13条 市長は、第11条の規定による申請のあったときは、委託業者を決定し契約をしなければならない。

(委託契約期間)

第14条 委託の契約期間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの1箇年とする。ただし、年度途中から委託する場合の期間は、契約の日から当該年度の3月31日までとする。

(休廃止の届出)

第15条 受託者が契約業務を休止し、又は廃止しようとするときは、その3箇月以前までに事由を付して市長に文書で届け出なければならない。

(1) 資源ごみ及び可燃ごみの収集は、ステーション方式とし、その他の粗大ごみは、市長が指定する日に条例第30条に規定する一時保管施設まで個人の持込みとする。ごみ集積所は、各地区で管理し、要望により設置し、又は変更する。

(2) 条例第21条第2項で規定する標章は、以下の事項を表示する。

ア 家庭ごみ集積所

(ア) 家庭ごみ集積所

(イ) 収集する曜日

(ウ) 指定時間

(エ) 香南市

イ 資源ごみ集積所

(ア) 資源ごみ集積所

(イ) 指定時間

(ウ) 分別の種類

(エ) 分別する種類別の収集する曜日

(オ) 香南市

(3) 収集日時は、市長が定める。

(4) 可燃ごみは、市長が指定したごみ袋を使用し、収集当日の午前8時までに、住所の属する町内会や健康を守る会等が管理する地区の指定されたごみ集積所に出さなければならない。

(5) ビン類は、無色透明、茶色、その他の色に分別し、金属類は、アルミ缶及びスチール缶並びにスプレー缶及びその他の金属に分別し、各々資源ごみ指定袋に入れて収集当日の午前8時までにごみ集積所に出さなければならない。

(6) ペットボトルは、資源ごみ指定袋に入れて収集当日の午前8時までにごみ集積所に出さなければならない。

(7) プラスチック製容器包装は、資源ごみ指定袋に入れて収集当日の午前8時までにごみ集積所に出さなければならない。

(8) 新聞、雑誌、ダンボール、紙パック等の紙類は、雨天以外の場合はそれぞれ種類ごとに、紐で十文字に縛って、雨天の場合は、それぞれ種類ごとに資源ごみ指定袋に入れて収集当日の午前8時までにごみ集積所に出すか、再生資源回収業者を利用するか、又は集団回収団体に協力することにより、ごみの減量化を行うとともに再資源化を図らなければならない。

(9) 衣類等の布類は、資源ごみ指定袋に入れ、毛布は雨天以外の場合は紐で十文字に縛り、雨天の場合は資源ごみ指定袋に入れて、収集当日の午前8時までにごみ集積所に出すか、再生資源回収業者を利用するか、又は集団回収団体に協力することにより、ごみの減量化を行うとともに再資源化を図らなければならない。

(10) 粗大ごみは素材ごとに分別し、市長の指定した一時保管施設及び日時に、一般廃棄物処理手数料券と一時保管施設の対象市民であることを証する身元証明書又は一時保管施設の対象市民から委任を受けた親族であることを証明できる書類を提示の上、一時保管施設まで個人で持ち込まなければならない。ただし、特別の事情があると市長が認めた場合は、市長が付した条件及び指定する日に、市に運搬を依頼することができる。

(11) 水銀を含むごみは、各自において販売店等で処理するものとする。ただし、各自で処理できない場合は、市長の指定した一時保管施設及び日時に、一般廃棄物処理手数料券と一時保管施設の対象市民であることを証する身元証明書又は一時保管施設の対象市民から委任を受けた親族であることを証明できる書類を提示の上、一時保管施設まで個人で持ち込まなければならない。

(12) 粗大ごみで、分別して処理のできるものは、素材別に分解、破壊又は切断を行って分別して排出しなければならない。

(13) 事業活動に伴って排出されるごみは、事業者自ら処理しなければならない。ただし、自ら処理できない場合は、市長が許可した一般廃棄物収集運搬業者に依頼し、市指定のごみ袋を使用しなければならない。

(14) 特別の事情により、一時的に多量のごみを排出する場合は、市長の指示に従い処理しなければならない。

(多量の事業系廃棄物を排出する事業者)

第18条 条例第23条第2項の規定により市長が事業系廃棄物(事業活動に伴って生じる廃棄物をいう。以下同じ。)の発生を抑制し、再生利用の促進による廃棄物の減量及び廃棄物の適正な処理に関する計画の作成並びに当該廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬の方法その他必要な事項を指示することができる事業者は、おおむね1日平均50キログラム以上又は1立方メートル以上の事業系廃棄物を排出する事業者とする。

(市指定ごみ袋等の販売等)

第19条 市長の指定するごみ袋及び一般廃棄物処理手数料券の販売方法は、次のとおりとする。

(1) 条例第25条第1項第1号及び第2号に定める指定ごみ袋は、10枚単位で販売する。

(2) 条例第25条第1項第3号で定める一般廃棄物処理手数料は、一般廃棄物処理手数料券を販売する。

(3) 条例第25条第1項第1号ア及び第2号アに定める指定袋は、市長が指定する者(以下「販売店」という。)が販売する。

(4) 条例第25条第1項第1号イ及び第2号イに定める指定袋は、条例第26条第1項の許可を得た業者が販売する。

(5) 第2号に定める一般廃棄物処理手数料券は、市が販売する。

(6) 販売店及び条例第26条第1項の許可を得た業者(以下「販売店等」という。)への指定ごみ袋の販売は、10枚単位とする。

3 第1項第4号の指定袋を購入できるものは、市内において事業活動を行うものとする。

4 第1項第3号に規定する販売店は、市に住所又は所在を有するもので、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 法人又は個人事業所

(2) 自治会等の営利を目的としない住民団体

(3) その他市長が適当と認めたもの

5 販売店の指定を受けようとする者は、別に定めるところにより、市長の許可を得なければならない。

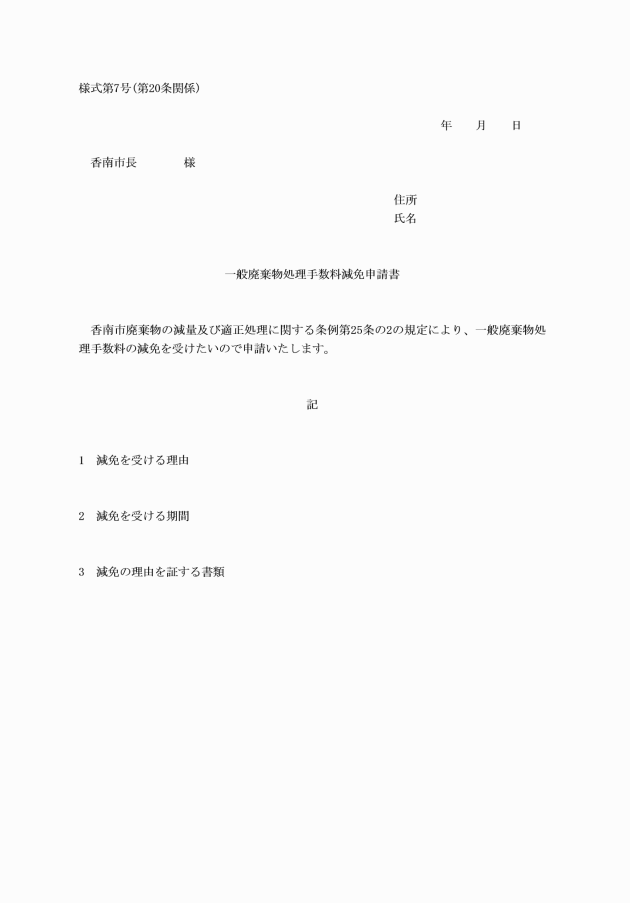

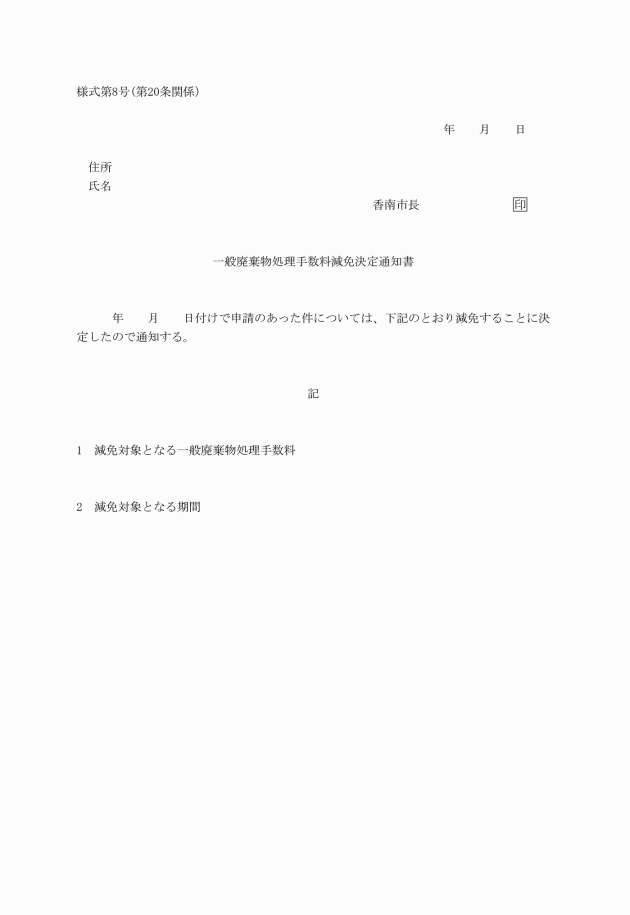

(手数料の納入)

第20条 条例第25条第1項で規定する手数料の徴収は、次のとおりとする。

(1) 条例第25条第1項第1号及び第2号に規定する手数料は、販売店等が指定ごみ袋の販売をすることにより、販売店等を通じて納付することとする。ただし、市長が認めた場合は、直接市に納めることができる。

(2) 販売店等は、一般廃棄物の処理手数料を、ごみ袋の納付があった日の属する月の翌月末までに市へ納めなければならない。

(4) 条例第25条第1項第3号から第5号までに規定する手数料は、その都度納付しなければならない。

(一般廃棄物の処理手数料取扱手数料)

第21条 市長は、前条第1項第2号で規定する一般廃棄物の処理手数料を取り扱う販売店等には、次のとおり取扱手数料を支払う。

(1) 条例第25条第1項第1号及び第2号で規定されたものの取扱手数料は、次のア又はイによる。この場合において、1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

ア 一般家庭用 各袋手数料の10.5%に相当する額

イ 業務用 各袋1枚当たり 4円以内で市長が定める額

(2) 取扱手数料は、前条に規定された手数料の納付があったときから1箇月以内に販売店等に支払わなければならない。ただし、同条第1項第1号ただし書及び第3号並びに第4号の規定により納付されたときは、この限りでない。

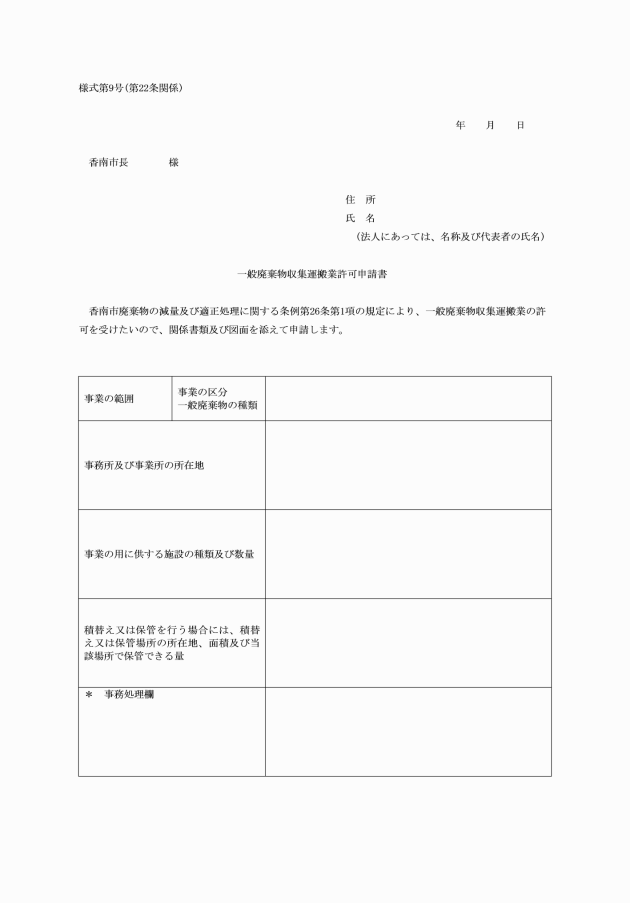

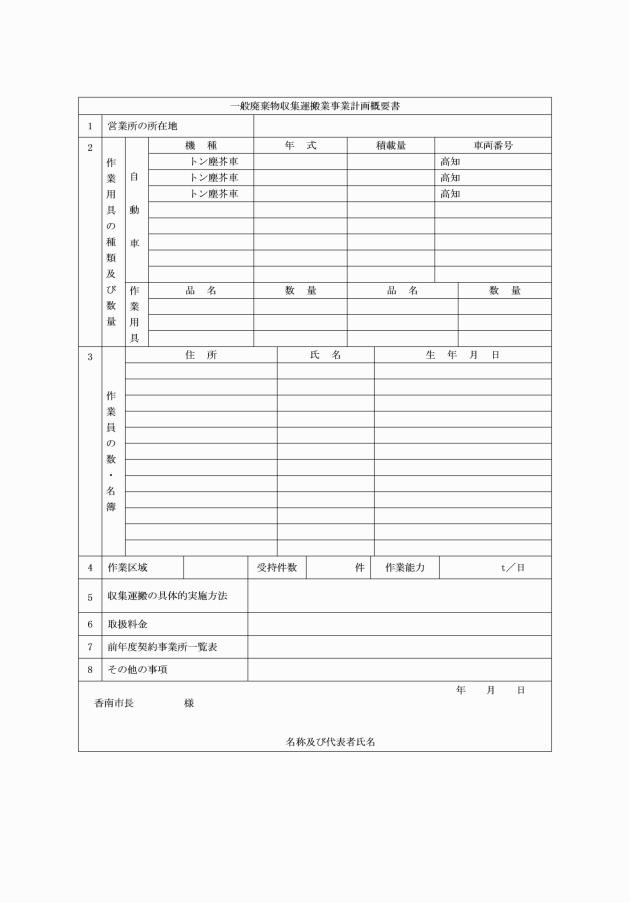

(1) 氏名又は名称及び住所、法人にあってはその代表者の氏名

(2) 事務所及び事業所の所在地

(3) 事業の範囲(収集運搬のみ及び積替え保管の有無等)

(4) 事業の用に供する施設の種類及び数量

(5) 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管場所の所在地、面積及び当該場所で保管できる量

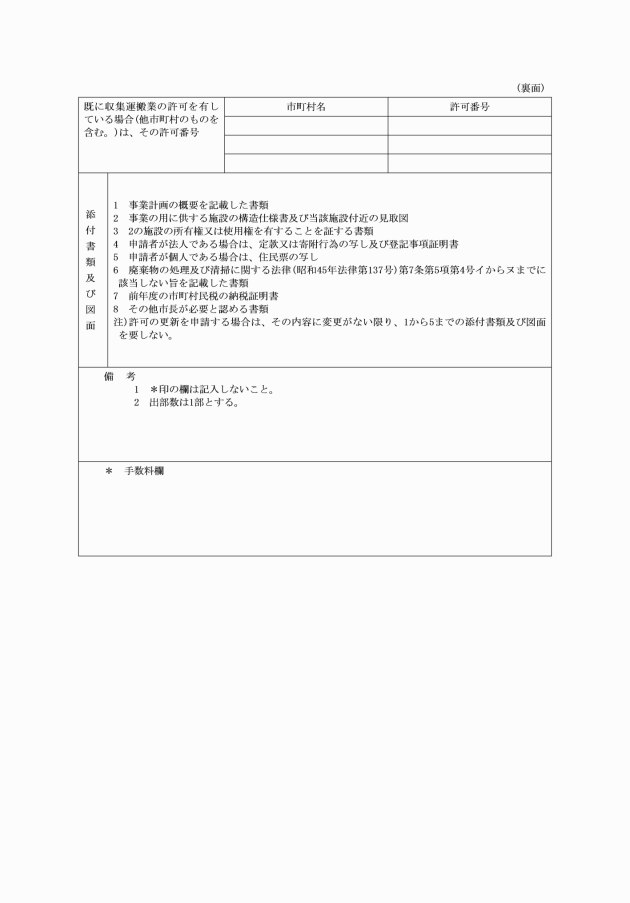

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

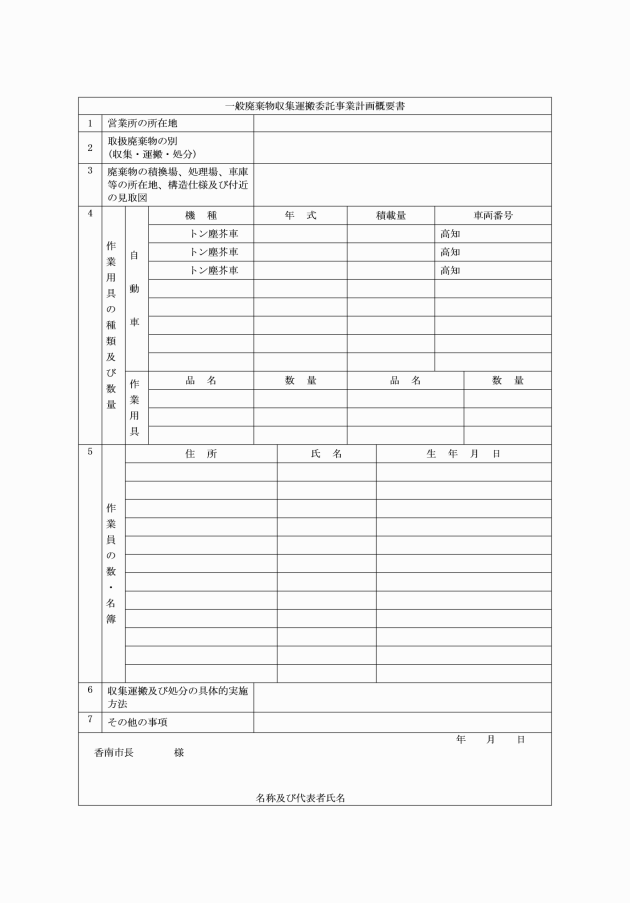

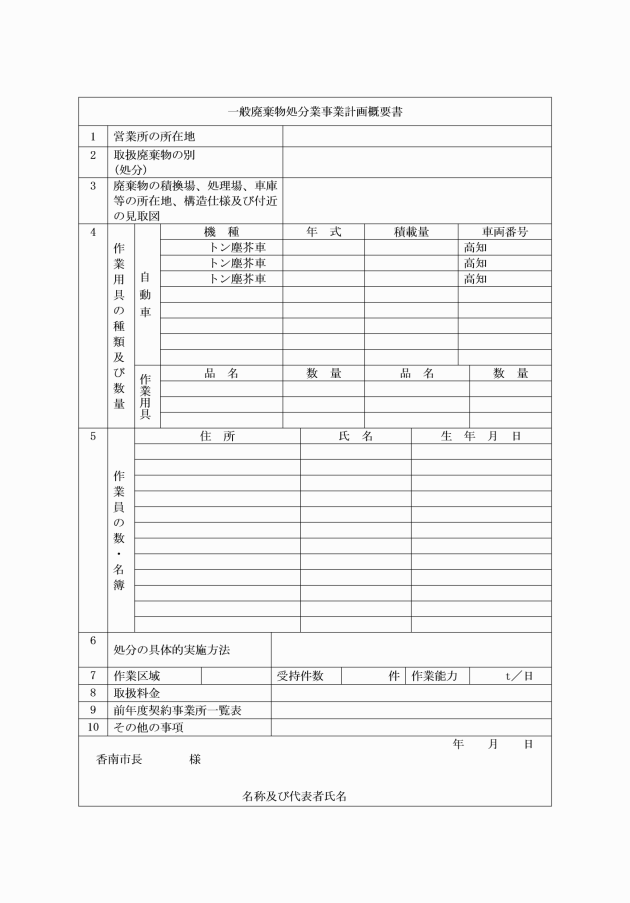

(1) 事業計画の概要を記載した書類

(2) 事業の用に供する施設の構造仕様書及び当該施設付近の見取図

(3) 前号の施設の所有権又は使用権を有することを証する書類

(4) 法人の場合は、定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書

(5) 個人の場合は、住民票の写し

(6) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第5項第4号イからヌまでに該当しない旨を記載した書類

(7) 前年度の市町村民税の納税証明書

(8) その他市長が必要と認める書類

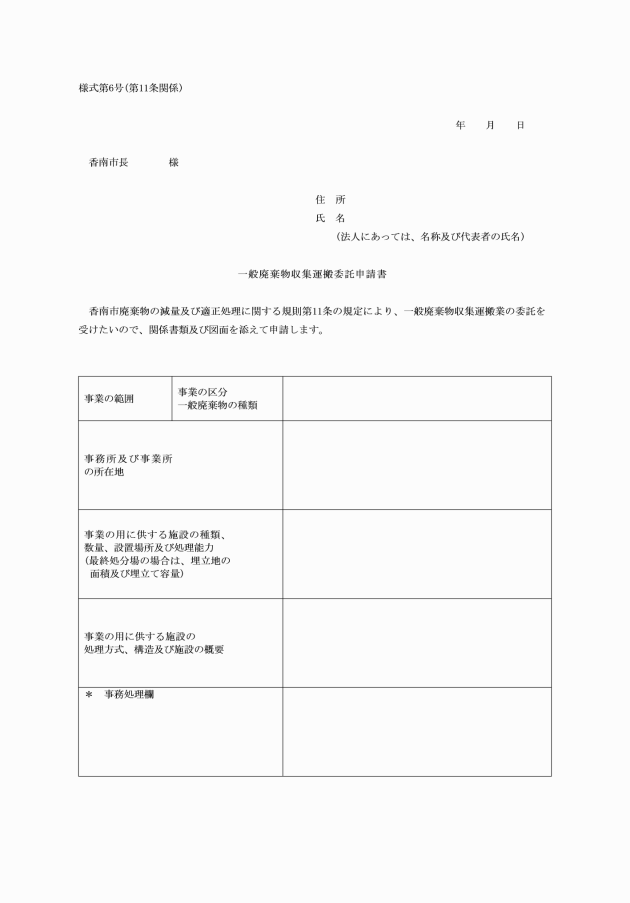

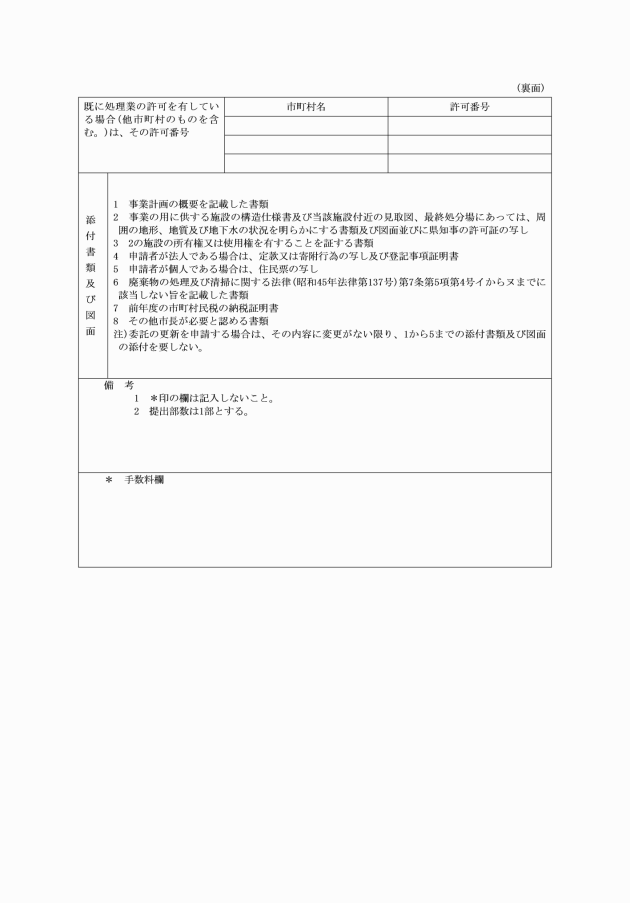

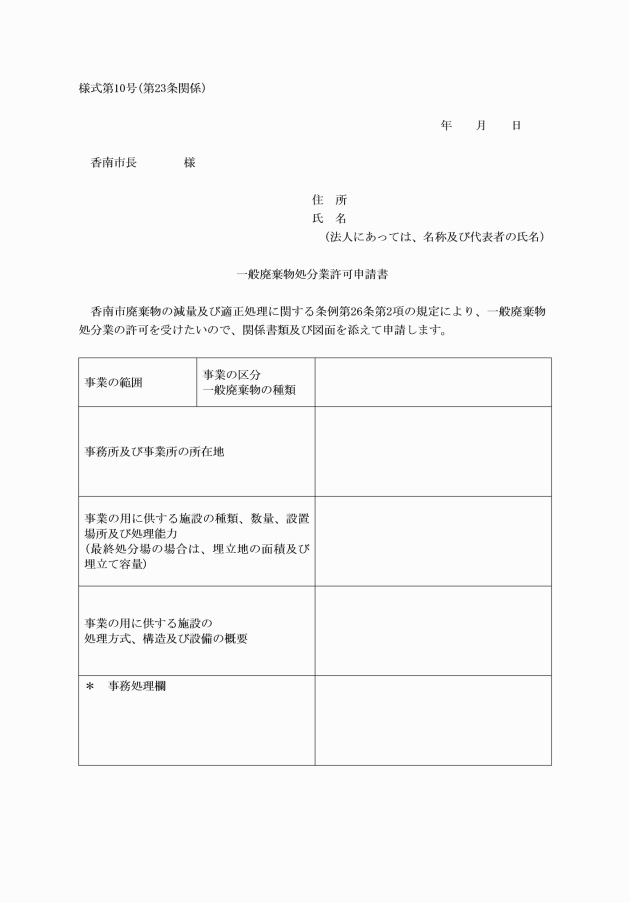

(1) 氏名又は名称及び住所、法人にあってはその代表者の氏名

(2) 事務所及び事業所の所在地

(3) 事業の範囲

(4) 事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所及び処理能力(当該場所が最終処分場である場合には、埋立地の面積及び埋立容量)

(5) 事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要

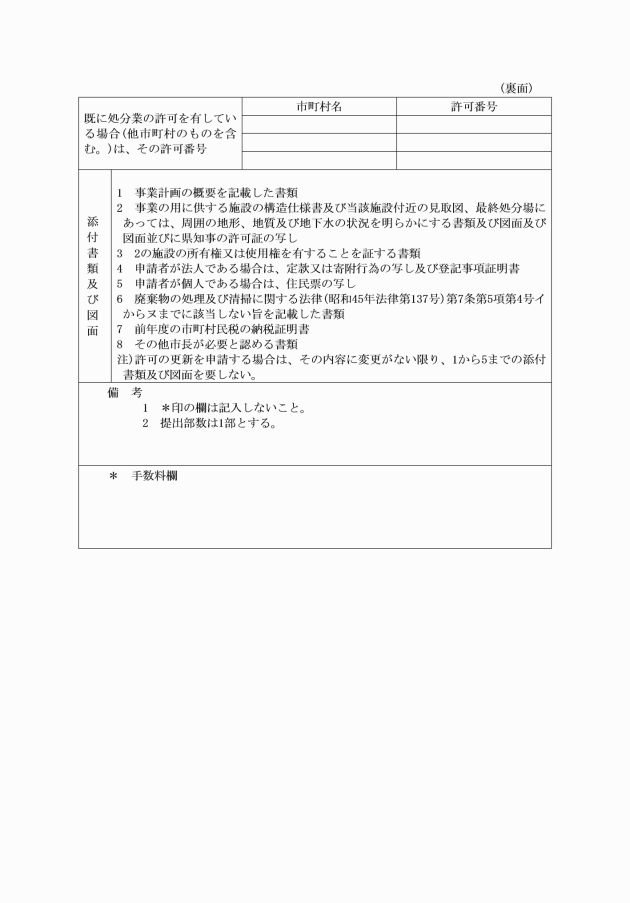

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 事業計画の概要を記載した書類

(2) 事業の用に供する施設の構造仕様書及び当該施設付近の見取図、最終処分場にあっては、県知事の許可証の写し、周囲の地形、地質並びに地下水の状況を明らかにする書類及び図面

(3) 前号の施設の所有権又は使用権を有することを証する書類

(4) 法人の場合は定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書

(5) 個人の場合は住民票の写し

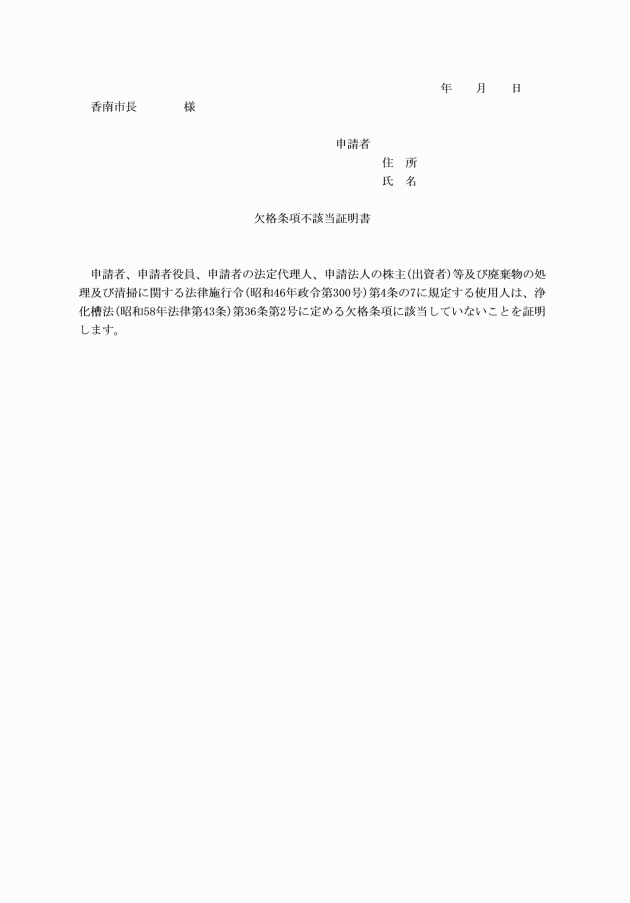

(6) 法第7条第5項第4号イからヌまでに該当しない旨を記載した書類

(7) 前年度の市町村民税の納税証明書

(8) その他市長が必要と認める書類

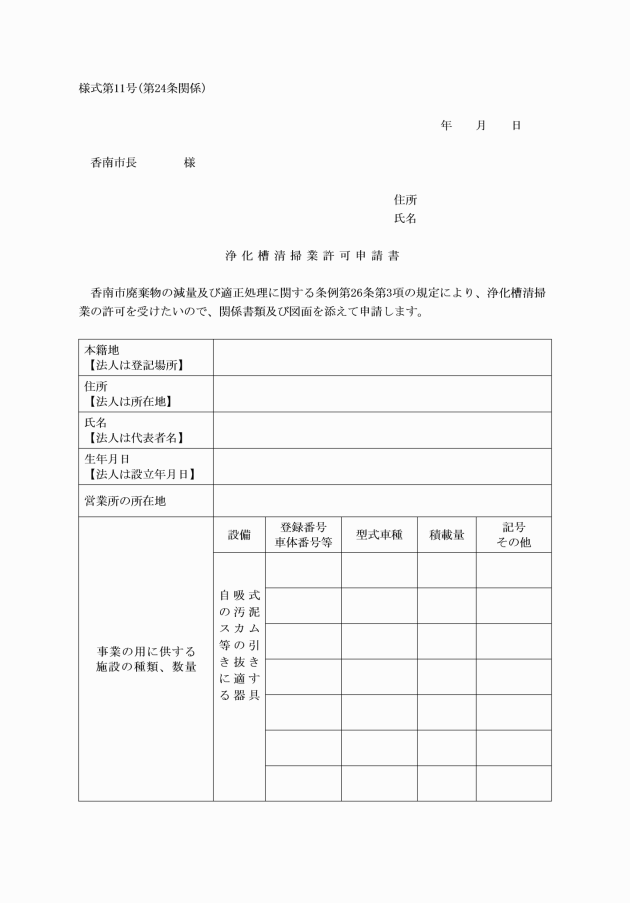

(1) 氏名又は名称及び住所、法人にあってはその代表者の氏名

(2) 事務所及び事業所の所在地

(3) 事業の範囲

(4) 事業の用に供する施設の種類、数量

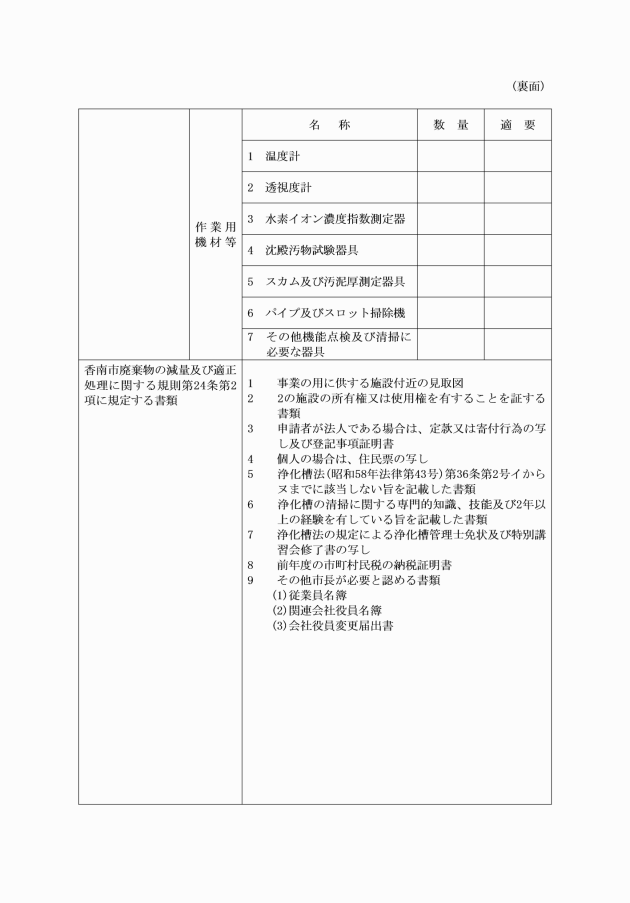

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 事業計画の概要を記載した書類

(2) 事業の用に供する施設の構造仕様書及び当該施設付近の見取図

(3) 前号の施設の所有権又は使用権を有することを証する書類

(4) 法人の場合は、定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書

(5) 個人の場合は、住民票の写し

(6) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第36条第2号イからヌまでに該当しない旨を記載した書類

(7) 浄化槽の清掃に関する専門的知識、技能及び2年以上の経験を有している旨を記載した書類

(8) 浄化槽法の規定による浄化槽管理士免状及び特別講習会終了書の写し

(9) 前年度の市町村民税の納税証明書

(10) その他市長が必要と認める書類

(営業の休止及び廃止)

第27条 許可業者は、その営業を休止し、又は廃止しようとするときは、その30日前までに市長に届け出て承認を得なければならない。

(施設及び器材の検査)

第28条 許可業者は、事業に供する施設及び器材等について、毎年定期又は随時に市長の検査を受けなければならない。

3 前項の検査証は、適切な箇所に表示しなければならない。ただし、車両については、検査証をそろえるとともに許可者である旨の表示をしなければならない。

(従業員名簿)

第29条 許可業者は、作業に従事しようとする者の住所、氏名及び生年月日を記入した従業員名簿を市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出は、許可申請時、許可更新時及び従業員の変更があったときとする。

第5章 産業廃棄物

(市が処分する産業廃棄物)

第30条 条例第28条に規定する産業廃棄物は、市の区域内において排出した産業廃棄物とする。

2 市長は、市が行う一般廃棄物の処分に支障を及ぼすおそれがあると認めるとき、前項に規定する産業廃棄物の処分を行わないことがある。

第6章 一時保管施設

(一時保管施設における一般廃棄物の受入基準)

第31条 条例第32条第1項に規定する一般廃棄物の受入基準は、次のとおりとする。

(1) 市長が指定する一時保管施設及び日時以外に一般廃棄物を搬入しないこと。

(2) 市の区域外において生じた廃棄物を搬入しないこと。

(3) 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物を搬入しないこと。

(4) 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成3年政令第327号)第6条に規定するパーソナルコンピュータを搬入しないこと。

(5) 条例第28条ただし書に規定する産業廃棄物以外の産業廃棄物を搬入しないこと。

(6) 次に掲げる要件に該当する廃棄物を搬入しないこと。

ア 日常生活以外から発生する廃棄物

イ 適正な処理が困難な廃棄物

ウ 引っ越しや増改築等に伴い一時多量に発生する廃棄物

エ 有害な物質を含むもの(第17条第11号ただし書に規定するものを除く。)、著しい悪臭を発生させるもの、爆発又は引火のおそれがあるもの及び体積又は重量が著しく大きいこと等により市が行う一般廃棄物の処分に著しい支障を及ぼすおそれがある廃棄物

オ その他市長が別に定める廃棄物

2 一時保管施設へ入場を許可するものは、次に掲げる場合とする。

(1) 一時保管施設の対象市民又は一時保管施設の対象市民から委任を受けた親族が一般廃棄物処理手数料券を購入し、対象一時保管施設に一般廃棄物を搬入する場合

(2) 町内会長や健康を守る会長等がごみ集積所に不法投棄をされた廃棄物を搬入する場合

(3) その他市長が認める場合

第7章 雑則

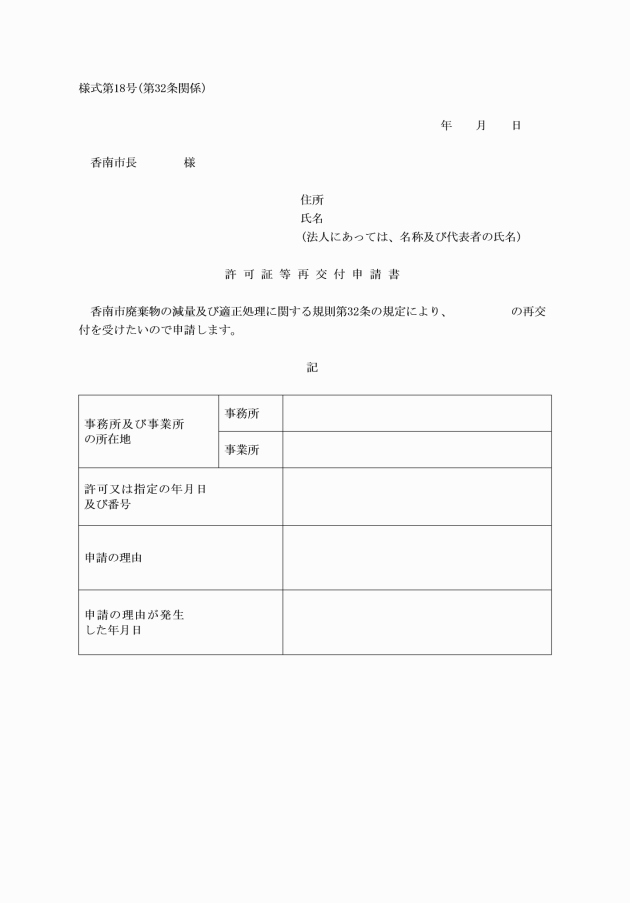

3 許可証等を紛失したため許可証等の再交付を受けた場合において、紛失した許可証等を発見したときは、速やかに当該発見した許可証等を市長に返還しなければならない。

(許可証の返納)

第33条 許可業者は、許可期間が満了し、又は許可を取り消されたときは、許可証をその日から7日以内に市長に返還しなければならない。

2 許可業者が廃業し、死亡し、合併し、又は解散したときは、それぞれ本人、相続人及び合併後存続する法人又は精算人は、直ちにその旨を市長に届け出て許可証を返納しなければならない。

(その他)

第35条 この規則において別に定めることとされている事項及びこの規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

附則(平成20年10月1日規則第24号)

この規則は、平成20年11月1日から施行する。

附則(平成21年3月24日規則第7号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

附則(平成23年10月19日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成25年3月15日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成27年3月26日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第21条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成29年11月20日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成30年8月9日規則第35号)

この規則は、平成30年9月1日から施行する。

附則(令和元年9月30日規則第17号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

附則(令和4年3月25日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月31日規則第25号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第31条の2関係)

名称 | 位置 | 対象市民 |

赤岡地域一時保管施設 | 赤岡町1269番地1 1270番地1 | 香南市に住所を有する者 |

香我美地域一時保管施設 | 香我美町徳王子2847番地1 | |

野市地域一時保管施設 | 野市町深渕777番地1 | |

夜須地域一時保管施設 | 夜須町坪井218番地1 | |

吉川地域一時保管施設 | 吉川町吉原45番地2 |