○香南市就農支援事業費補助金(後継者就農促進事業)実施要領

令和6年6月14日

告示第100号

(趣旨)

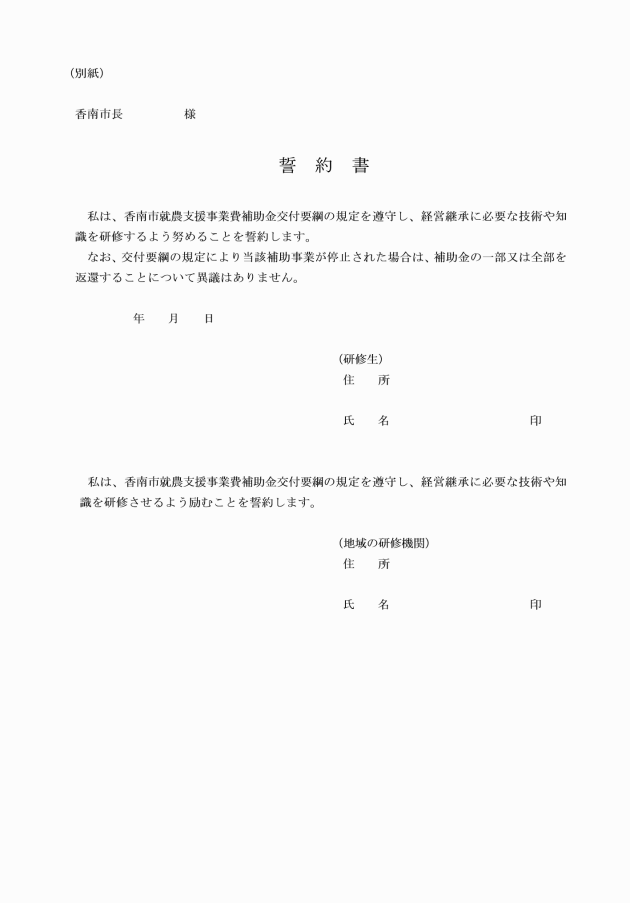

第1条 この告示は、香南市就農支援事業費補助金交付要綱(令和6年香南市告示第94号。以下「要綱」という。)第15条の規定に基づき、香南市就農支援事業で後継者就農促進事業に係るもの(以下「補助事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助事業の内容)

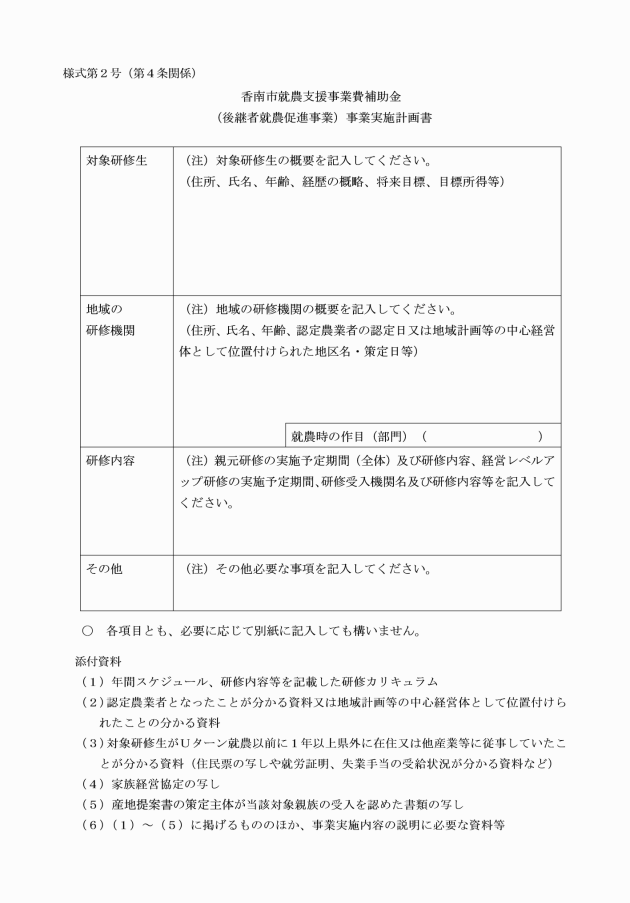

第2条 将来、農業後継者(3親等以内の親族の農業経営の一部又は全部を継承して、新たに農業経営を開始する者をいう。以下同じ。)を目指し、就農に向けて高知県立農業担い手育成センター(以下「担い手育成センター」という。)又は高知県が認める地域の研修機関(以下「地域の研修機関」という。)において研修を受ける者(以下「研修生」という。)に対して補助する。

(事業区分、補助対象経費及び補助額等)

第3条 補助事業の区分、補助対象経費等及びその内容は、別表に定めるとおりとする。

(対象研修生)

第5条 対象研修生は、担い手育成センター又は地域の研修機関で補助事業を受ける者であって、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 担い手育成センターにおいて、3箇月以上1年以内の研修を行い、修了証書の交付を受ける者であること。ただし、居住地が担い手育成センターの遠隔地である等のやむを得ない事情がある場合は、市長と高知県が協議の上、地域の研修機関で受講し、修了証書の交付を受けることができるものとする。

(2) 補助対象となる研修は、原則として1箇月におおむね100時間以上、1日に8時間以内とし、農閑期等においては1箇月におおむね80時間以上とする。ただし、病気、災害等のやむを得ない事由が生じた場合は、この限りでない。

(3) 申請時の年齢が、原則49歳以下であり、将来、香南市内で農業後継者となることについて強い意欲を有していること。

(4) 親元就農している者は、申請時点で親元就農してから2年以内の者であること。

(5) 原則として、これまで農業経営を開始又は雇用就農をしていないこと。

(6) 申請時において、前年の世帯全体の所得が600万円以下であること。

(7) 原則として、生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。

(8) これまでに新規就農者育成総合対策実施要綱(令和5年3月28日付け4経営第2636号農林水産事務次官依名通知。以下「育成総合対策実施要綱」という。)又は新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱(令和5年12月1日付け5経営第2016号農林水産事務次官依名通知。以下「円滑化対策実施要綱」という。)に基づく就農準備支援事業(以下「就農準備資金等」という。)若しくは高知県担い手支援事業を受給した者又は現に受給している者でないこと。

(9) 就農準備資金等の交付対象者に該当しない者であること。

(交付金額及び交付期間)

第6条 交付金額及び交付期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 研修機関等で受講する研修生に対する研修資金の額は、交付期間1月につき1人当たり10万円とする。

(2) 地域の研修機関で受講する研修生に対する研修資金の額は、交付期間1月につき1人当たり7万5,000円とする。

(3) 当該研修生を受け入れる地域の研修機関に対する謝金の額は、交付期間1月につき5万円とし、研修生受入上限は、香南市就農支援事業費補助金(新規参入者支援事業)実施要領(令和6年香南市告示第95号)第6条第3号に準ずるものとする。ただし、高知県立農業担い手育成センターの3箇月の研修と同等の研修内容を1年以内に受講する研修計画を作成し、研修を完了した場合は、研修生への研修資金及び地域の研修機関に対する謝金は、3箇月分を交付するものとする。

(4) 交付期間は、同条第1号に定める研修機関等又は地域の研修機関において研修を受ける期間とする。

(交付の停止)

第7条 市長は、対象研修生が次の各号のいずれかに該当する場合は、資金の交付を停止するものとする。

(1) 第5条各号の要件を満たさなくなった場合

(2) 研修を途中で中止した場合

(3) 研修を途中で休止した場合

(4) 適切な研修を行っていないと市長が判断した場合

(5) 研修状況報告を行わなかった場合

(2) 次のいずれかに該当する場合は、補助金の全部を返還するものとする。

ア 研修機関等又は地域の研修機関から終了証書の交付を受けられなかった場合

イ 第13条に定められた研修終了報告を提出しなかった場合

ウ 研修終了後、1年以内に就農し、かつ、就農後1年間就農を継続しなかった場合又はその間の農業日数が年間150日未満かつ年間1,200時間未満の場合

(研修計画の承認申請)

第9条 研修資金の交付を受けようとする研修生は、高知県就農支援事業実施要領(令和6年3月28日高知県制定。以下「県要領」という。)別紙様式第1号を市長に提出しなければならない。

(研修計画の変更申請)

第10条 研修生は、承認を受けた研修計画を変更する場合は、軽微な変更を除き、県要領別紙様式第1号を市長に提出し、承認を受けるものとする。

(研修状況報告)

第11条 研修資金の交付を受けた者(以下「研修資金交付対象者」という。)のうち、研修期間が7箇月を超える研修資金交付対象者は、県要領別紙様式第3号を市長に提出するものとする。

2 前項の規定による提出は半年ごととし、研修期間の6箇月経過後1箇月以内に行うもの。

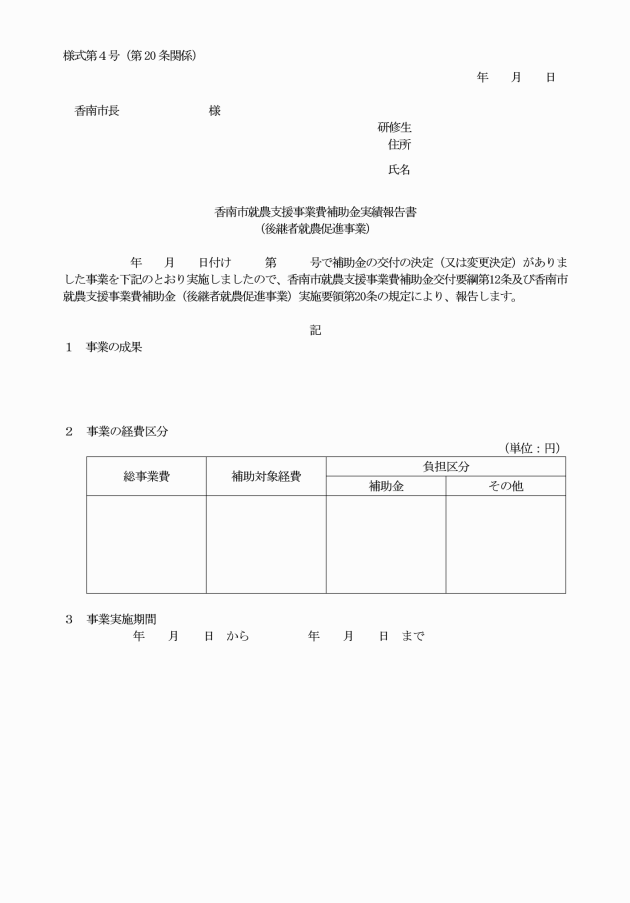

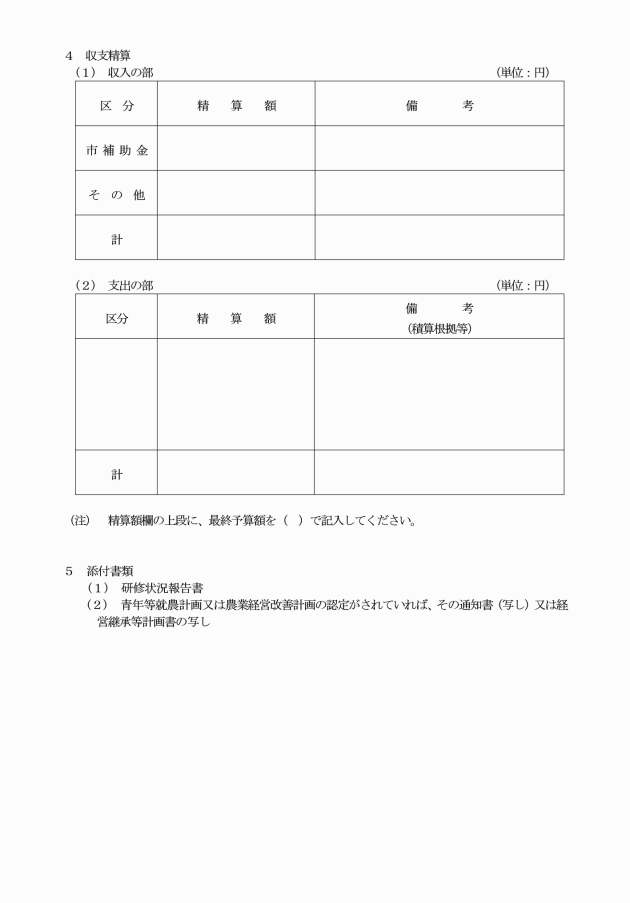

(研修修了報告)

第12条 研修資金交付対象者は、研修が終了した日の翌日から起算して30日以内に、研修機関等又は地域の研修機関から交付された修了証書の写しを添付の上、県要領別紙様式第4号を市長に提出しなければならない。

(就農状況報告)

第13条 研修資金交付対象者は、研修終了後から1年間、7月末及び1月末までに、その直前の6箇月間の県要領別紙様式第5―2号を市長に提出しなければならない。

(住所等変更報告)

第14条 研修資金交付対象者は、交付期間内及び交付期間終了後1年間に氏名、居住地、電話番号等を変更した場合は、変更後1箇月以内に県要領別紙様式第6号を市長に提出するものとする。

(就農報告)

第15条 研修資金交付対象者は、研修終了後、親元就農した場合は、就農後1箇月以内に県要領別紙様式第7号を市長に提出するものとする。

(交付の中止)

第16条 研修資金交付対象者は、補助金の受給を中止する場合は、県要領別紙様式第8号を市長に提出するものとする。

(交付の休止届及び再開届)

第17条 研修資金交付対象者は、病気等やむを得ない理由により研修を休止する場合は、市長に県要領別紙様式第9号を提出する。

2 前項の規定による休止期間は、原則1年以内とする。

3 第1項の休止届を提出した研修資金交付対象者が研修を再開する場合は、県要領別紙様式第10号を提出する。

4 研修資金交付対象者が妊娠若しくは出産又は病気、災害等により研修を休止する場合は、妊娠又は出産については一度につき最長3年、病気、災害等については一度に最長1年の休止期間を設けることができる。

5 補助金の交付期間は、前項に規定する休止期間と同期間を延長することができる。

(返還免除)

第18条 研修資金交付対象者は、第8条ただし書に該当する場合は、県要領別紙様式第11号を市長に提出するものとする。

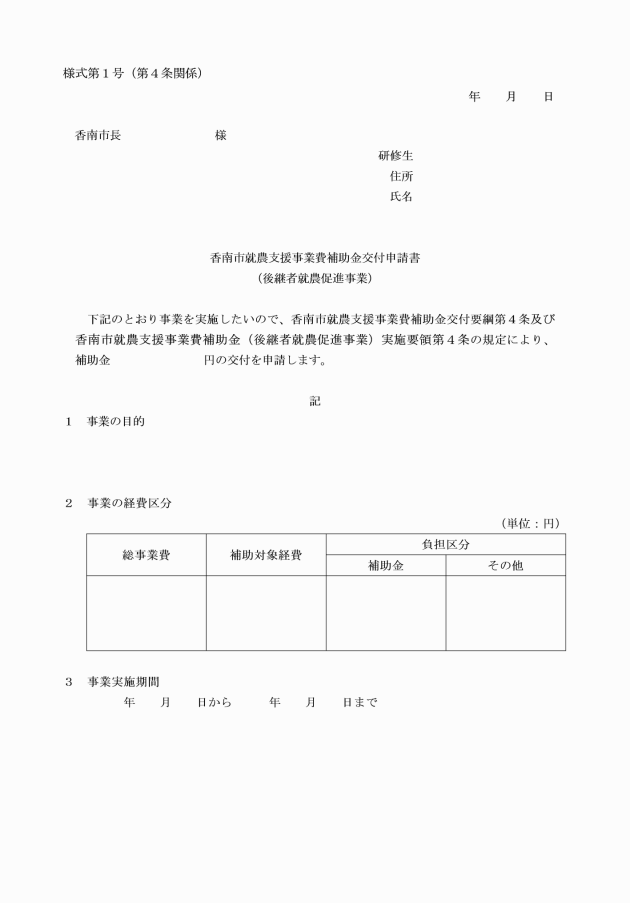

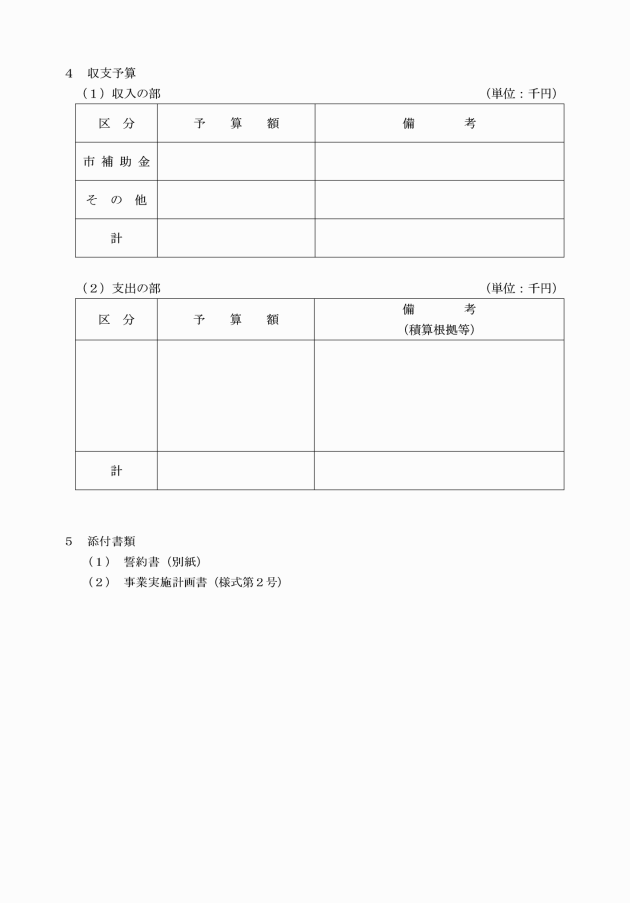

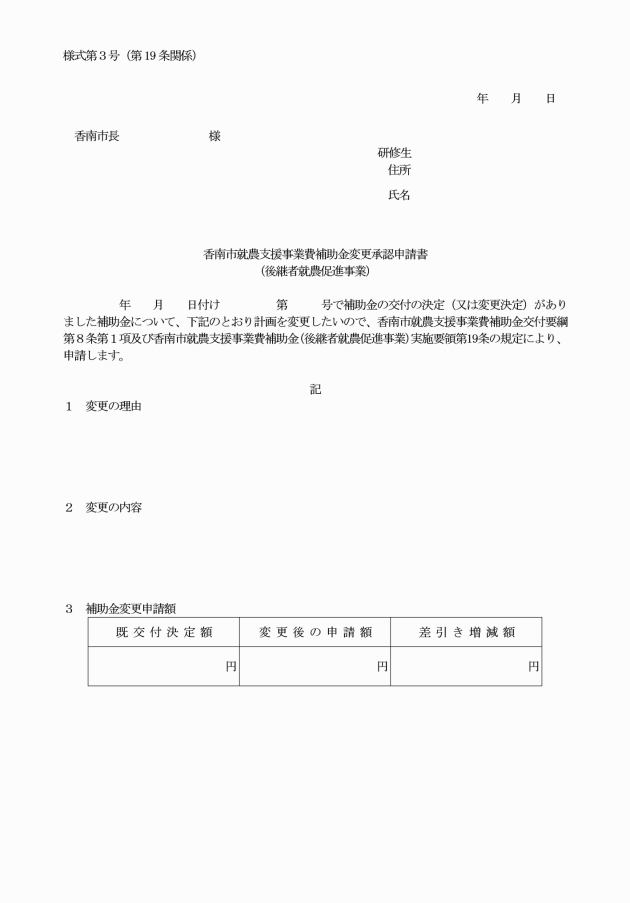

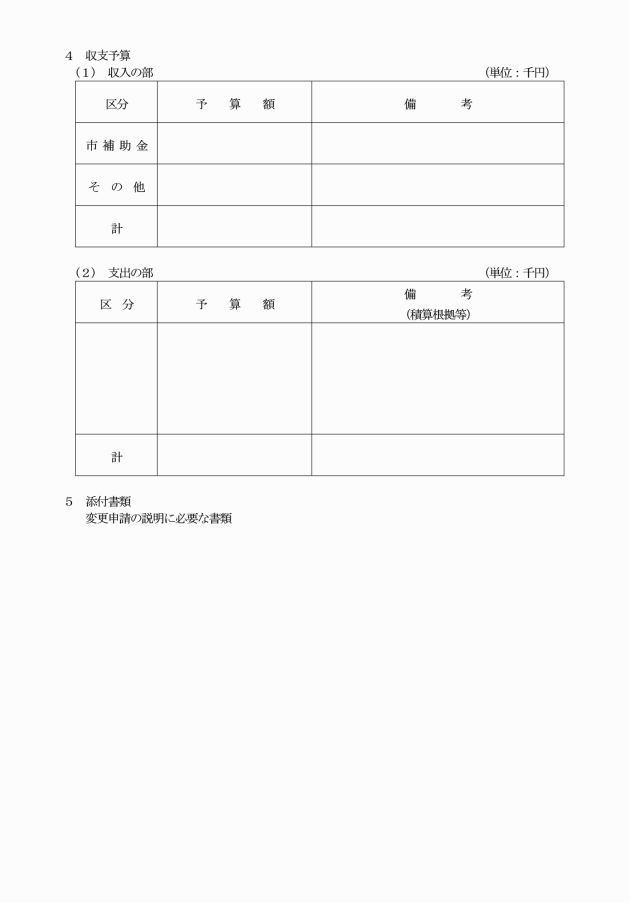

(補助事業の変更)

第19条 対象研修生は、補助事業の内容又は経費の配分について、要綱第8条第1項各号及び次の各号のいずれかに該当する重要な変更をしようとするときは、事前に市長と協議の上、香南市就農支援事業費補助金変更承認申請書(後継者就農促進事業)(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 対象研修生の研修の中止

(2) 研修受入機関等の変更

(3) 研修計画の主要部分の変更

(その他)

第21条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この告示は、公表の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

区分 | 補助対象経費等 | 内容 |

研修支援区分 | 補助対象経費及び交付要件 | 1 補助対象経費は、要綱等の規定に基づき、農業研修に要する経費、地域農業者等との交流会費、農業研修中の生活費、農業資材費等の市長が適当であると認めるものとする。 2 研修生は、親元就農して2年以内の者であること。 3 研修生につき、本事業の活用は、1回限りとする。 4 国及び県が行う生活費の確保を目的とした他の農業研修への支援を受ける場合は、補助対象外とする。 |

補助対象期間及び上限額 | 1 交付期間は3箇月以上1年以内とし、研修機関等又は地域の研修機関において研修を受講する期間とする。 2 研修機関等で研修を受講する場合は、月額100,000円以内とする。 3 地域の研修機関で研修を受講する場合は、月額75,000円以内とし、地域の研修機関への謝金は月額50,000円以内とする。 | |

補助率 | 10分の10以内 |